RESEARCH研究内容

遠赤外/テラヘルツ、低波数ラマン分光法

一般に400-10 \(cm^{-1}\)の領域を遠赤外域と呼ぶ。一方、テラヘルツ域は10-0.1THz (333-3.3 \(cm^{-1}\)) の領域をさす。したがって両者の領域はほぼ重なっているが、用いる装置によって2つは区別される。低波数ラマンの領域はとくに決まりはないが、おおむね400 \(cm^{-1}\)以下と考えてよいであろう。遠赤外分光法、テラヘルツ分光法、低波数ラマン分光法を低波数振動分光法3姉妹と呼ぶことができる(これらの分光法は回転分光法としても用いることもできるが、ここでは振動分光法としてのみ扱う。)。3姉妹の関係は以下のようになる。

遠赤外分光法、テラヘルツ分光法---吸収分光法

ラマン分光法—散乱分光法

遠赤外—400-10 cm-1 遠赤外分光器 (主にFT-FIR)

テラヘルツ---10-0.1 THz (333-3.3 cm-1) テラヘルツ分光器

低波数ラマン---400-~0 cm-1

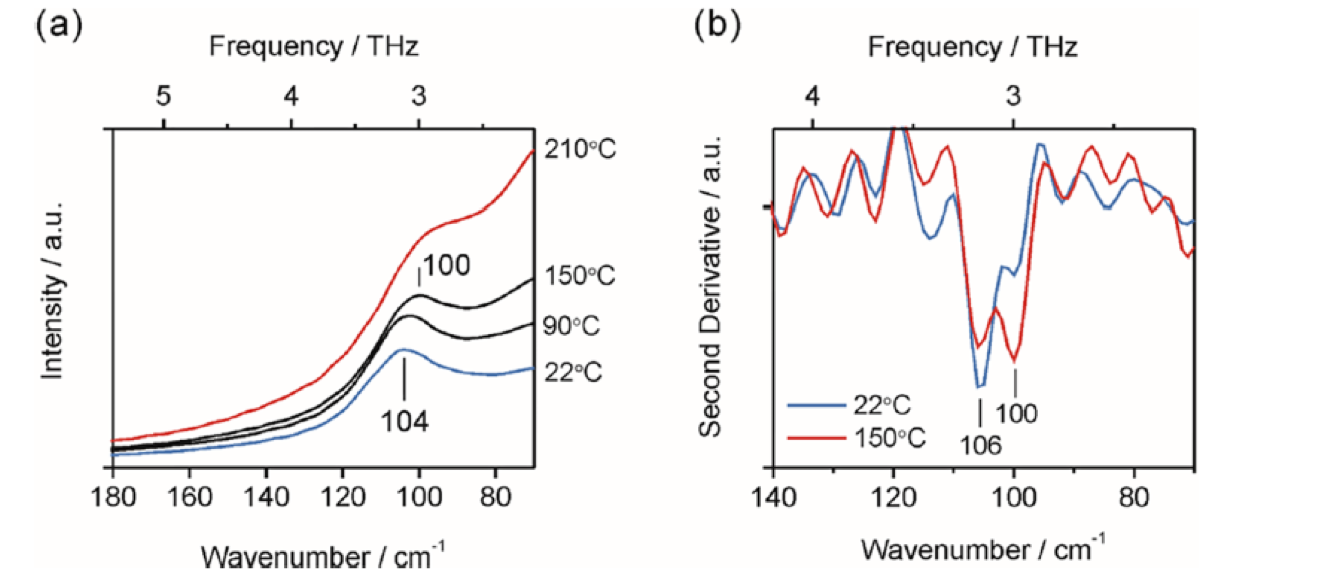

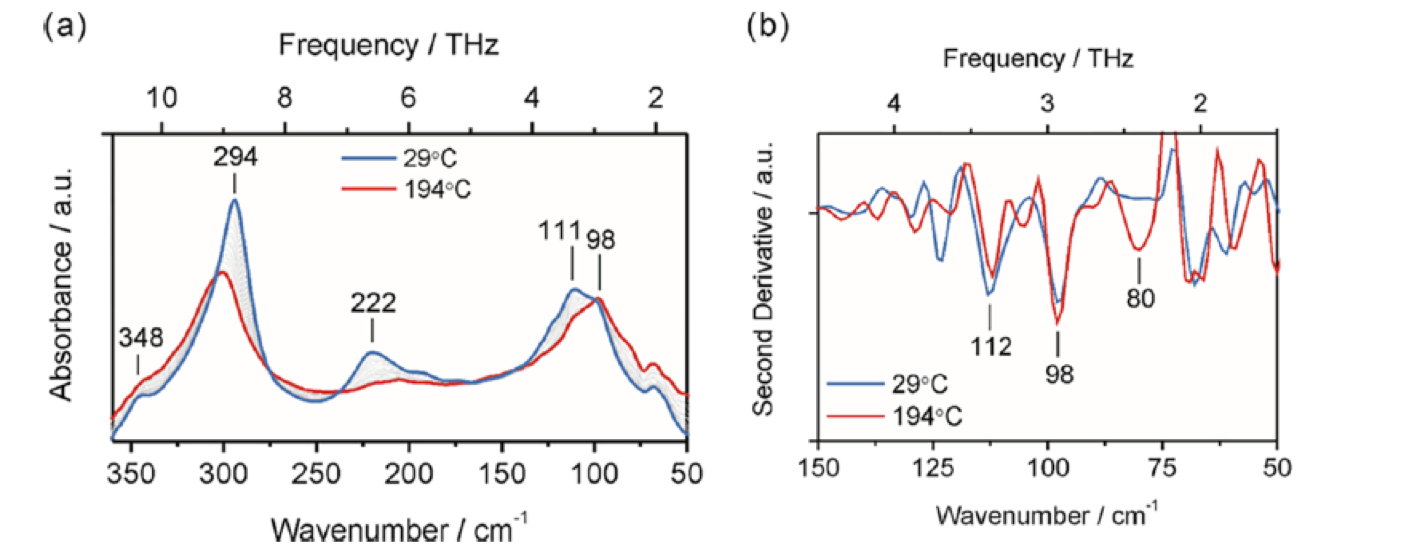

図1、図2はα―型ナイロン6のラマンスペクトルとその二次微分、遠赤外スペクトルと二次微分を示す。ラマンスペクトルと遠赤外スペクトルでは選択率が異なるので、観測されるバンドがはっきりと異なる。これらのスペクトルの解析は本HPの「分子分光学と量子化学」のところで解説した。

図1 α―型ナイロン6のラマンスペクトルとその二次微分(文献3より)

図2 α―型ナイロン6の遠赤外スペクトルと二次微分(文献3より)

遠赤外分光法とテラヘルツ分光法は吸収分光法であり、ラマン分光法は散乱分光法なので、分光法としての原理が異なる。したがって選択則が異なり、ある分子の低波数振動を理解するにはこの両方の測定が必要となる。低波数領域は、重い原子が含まれる伸縮振動 (I-I伸縮振動など)、骨格変角振動、分子間振動、結晶の格子振動など低波数振動モードを観測する領域である。遠赤外/テラヘルツ分光法と低波数ラマン分光法は、最近いろいろな物質の高次構造、結晶構造、分子間相互作用、結晶化度、分子配向、様々な物性などの研究に用いられている。

遠赤外分光法は1890年代ごろから既に使われていたが、第二次世界大戦前はその論文数はせいぜい年間10編程度であった。振動分光法だけでなく回転分光法として遠赤外分光法を使う場合も多かった。しかし戦後、遠赤外がある程度注目を集め、国内では1957年に阪大の吉永らが遠赤外専用機分光器を自作した。60年代になると回折格子を用いた分散型の真空遠赤外分光器が市販された。続けて70年代に入るとFT-FIRも市販された。60年代には遠赤外分光法のささやかなブームが起こった。その証拠に1970, 1971年には2冊の有名な遠赤外の本が立て続けに出版された。

A. Finch, Chemical Applications of Far Infrared Spectroscopy, 1970, Academic Press.

K. D. Moller and W. G. Rothschield, Far-Infrared Spectroscopy, 1971, Wiley Interscience.

これら2冊の本には以下のようなトピックスが載っている。

Barriers to internal rotations: torsions

Hydrogen-bonded and charge-transfer systems

Complex inorganic systems, metal-organic and organic compounds

Spectroscopy of crystal lattices

Polymers

Semiconductors

尾崎教授は今から50年ほど前、1973年から1975年にかけて遠赤外の研究に従事した。当時、尾崎教授が大学院生として所属した阪大蛋白研宮沢研究室には分散型とFTの二台の遠赤外分光器が設置してあった。いずれも日立製のもので、FTのものは国産1号機あった。尾崎教授は宮沢教授の指示のもとFT-FIRの立ち上げを行った。また金属ポルフィリンの金属と配位子との伸縮振動によるバンドを観測するために分散型遠赤外分光器を用いた。当時は同じ吹田キャンパスにあった阪大の吉永研が遠赤外研究の世界的拠点の一つで、いろいろと学ぶことができた。残念ながら当時の研究で論文は出していないが、遠赤外とはどういうものかを経験した。

1970年代以降1990年代の半ばまで、遠赤外分光法を用いた研究はやや下火になった。その主な理由は、70年代にはラマン分光法がルネッサンスを迎え、80年代にはFT-IRが非常なブームを迎えたことが一因であろう。遠赤外には華々しい目立った応用がなかったこととスペクトルの解析が容易でなかったことも理由と考えられる。

低波数ラマン分光法の歴史は定かではないが、戦後まもなく、水島、島内らがパラフィンのlongitudinal acoustic modes (LAM)の優れた研究を発表した。その後もアルカンやポリマーの低波数振動の優れた論文が発表された。低波数ラマン分光法を用いた研究はレーザーがラマン分光法に導入された1970年代以降活発になったが、レイリー散乱による迷光の問題のため、その利用は限定的であった。90年代の半ばから優れたフィルターが開発され、きわめて低波数の領域のスペクトルも装置が可能になった。最近では低波数ラマン分光器も市販されるようになっている。

テラヘルツ分光法が大きく発展したしたのはこの20年ばかりのことである。1980 年代の中ごろから米国を中心としてテラヘルツ時間領域分光法(THz-TDS)の研究がスタートした。90年代の後半にはTHz-TDSの本格的な発展期を迎えた。THz-TDSではフェムト秒レーザーにより極短電磁波パルスの生成と検出を行う。

現在では、遠赤外、テラヘルツ、低波数ラマン分光法をかなり自由に用いることができるようになっている。これらのスペクトル解析には量子化学計算が一般的に用いられている。

遠赤外/テラヘルツ、低波数ラマン分光法、量子化学計算法を用いた高分子の高次構造の研究

尾崎研究室が低波数分光法の研究を始めたきっかけは、理研仙台の保科による共同研究の提案であった。森澤がまず参加したが、その後は佐藤春(現神戸大)が尾崎研の低波数分光の中心となった。さらに山本茂(現阪大)加わり、量子化学計算の研究が始まったことで、吸収分光法、散乱分光法、量子化学計算法の”3本の矢”を持つ強力なチームが出来上がった(低波数分光法を用いた高分子の構造の研究は現在は神戸大学の佐藤春実研究室に移っている)。

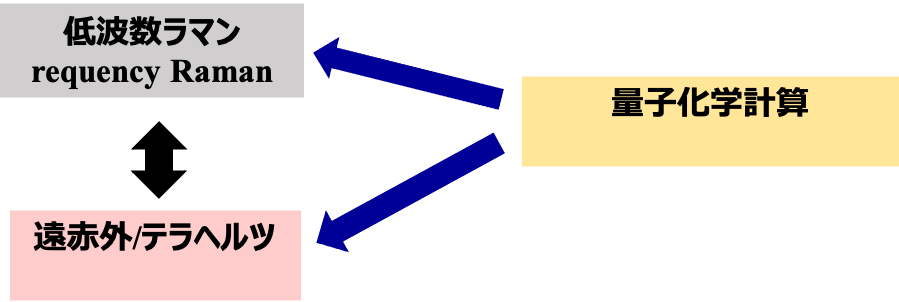

佐藤、山本茂らは高分子の高次構造、分子間相互作用、物性の研究に遠赤外/テラヘルツ/低波数ラマン分光法を用いた。バンドの帰属さえ不確かだったポリエステルやポリアミドの低波数スペクトルを理論計算に基づいて再現し、バンドの帰属と高次構造との関係を明らかにした。尾崎研究室の戦略は、吸収分光法(遠赤外/テラヘルツ)とラマン散乱、さらに量子化学計算を合わせ用いるということである(図3)。

図3 尾崎研究室の低波数振動分光法の戦略

高分子の量子化学計算を行うときに問題となるのは、分子量の大きい試料をいかに扱うか、分子間、分子内相互作用をいかに計算に取り込むかということである。そのために山本ら1-3 は、Bouřら4によって提案された分子断片化 (Cartesian coordinte tensor transfer; CCT) 法を用いた。この方法はすでにペプチドやタンパク質の赤外、ラマン、ROA (Raman Optical Activity), VCD (Vibrational Circular Dichroism)のスペクトルの計算などでかなりの実績があった。分子断片化法では、高分子から数ユニットからなる断片を作り出し(fragment)、その断片について部分的に構造最適化し、さらに各々の断片の特性テンソル(力場、赤外、ラマン強度と振動数のテンソルなど)をDFT計算する4。得られたテンソルは分子全体のスペクトルを計算するために元の鎖に転写される。この方法を用いて分子鎖間の相互作用のexplicitな計算が可能になる。計算モデルの作り方や計算方法の詳細については文献1を参照のこと。山本と佐藤らは、低波数分光法と量子化学計算を用いてpoly-(R)-3-hydroxybutyrate (PHB)1, poly(glycolic acid) (PGA)2, nylon 63などいろいろな高分子の研究を行った。

遠赤外分光法と量子化学計算法によるNylon6 のバンドの帰属と構造、物性の研究

ここではnylon 6の研究について解説する。Nylon 6の遠赤外スペクトルは1960 年代から研究されている。モデル化合物の基準振動計算などを用いてバンドの帰属が試みられたが、不十分な状況であった。100 cm-1付近のブロードな遠赤外バンドについては、amide結合によるものかCH2基によるものか大議論があった。基準振動解析の結果からこのバンドを、methylene鎖のねじれ振動に帰属したものもあった。 一方、他の研究ではこのバンドは水素結合したamide基の面外振動に帰せられた。さらにこのバンドが水素結合したamide基の縦方向の振動によるとする帰属もあった。

山本、佐藤ら3は遠赤外分光法、低波数ラマン分光法、量子化学計算法を用いてα型のnylon結晶の400-90 cm-1の領域のバンドの帰属を行い、それに基づいてnylon結晶の構造や物性について議論した。nylonは結晶多型を示し、その熱的挙動はいろいろな方法によって研究されている。温度を上げると〜54℃でガラス転移を示し、転移後はa 軸とc軸の格子の長さが次第に近くなり、Brill転移(〜160℃)後はそれらが等しくなる。これらの転移やそれに伴う構造変化は低波数振動分光法を持いて調べることができた。nylon6の研究については、本HPの「分子分光学と量子化学」のところに詳しく書かれている。

1. Yamamoto, S.; Morisawa, Y.; Sato, H.; Hoshina, H.; Ozaki, Y. J. Phys. Chem. B, 2013, 117, 2180-2187.

2. Yamamoto, S.; Miyada, M.; Y.; Sato, H.; Hoshina, H.; Ozaki, Y. J. Phys. Chem. B, 2017, 121, 1128-1138.

3. Yamamoto, S.; Onishi, E.; Sato, H.; Hoshina, H.; Ishikawa, D.; Y. Ozaki, J. Phys. Chem. B, 2019, 123, 5368-5376.

4. a) Bouř, P.; Sopková, J.; Bednárová, L.; Maloň, P.; Keiderling, T. A. J. Comput. Chem. 1997, 18, 646−659. b) Yamamoto, S.; Li, X.; Ruud, K.; Bouř, P. J. Chem. Theory Comput. 2012, 8, 977-985.