RESEARCH研究内容

ラマン分光法の医学、生物学への応用

尾崎教授がラマン分光法の医学への応用の研究を始めたのは約40年前のことである Y. Ozaki, Appl. Spectrosc. Rev. 24, 259, 1988。その研究は大きく分けて慈恵医大時代の研究、90年代の関学における研究、2000年以降の研究に分けられる。

慈恵医大における研究(1981年から1989年)

尾崎教授(当時助手)は慈恵医大勤務の1981年、同大学の水野有武助教授らとともに世界で初めて病気の発症メカニズム(ラットの白内障)の研究にラマン分光法を用いた。

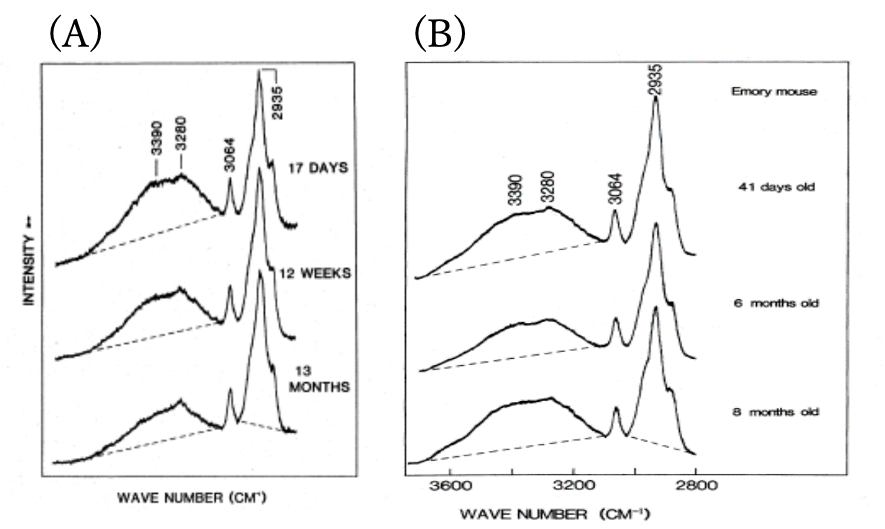

その研究に関連してラットの水晶体の加齢の研究も行い、白内障形成のメカニズムと加齢のメカニズムの違いを明らかにした。加齢の場合は、水晶体の中の水の量が減少して行くのに対し、白内障形成の場合は、逆に水の量が増えていくことを丸ごとあるがままの水晶体で非破壊でとらえることができた。図1(A)はラット水晶体(核部分)のラマンスペクトルの4000-2800 \(cm^{-1}\) の領域の加齢に伴うスペクトル変化を示す。3800-3200 \(cm^{-1}\) のバンドは水のOH 伸縮振動によるバンドであるが、このバンドの強度が、加齢に伴って急激に減少していることを示している。さらに水晶体タンパク質のシステイン残基のSH基が加齢に伴ってS-S結合を形成することもSH, S-S伸縮振動の強度変化からモニターすることができた。

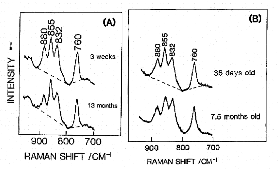

白内障形成の場合は、水晶体に含まれる水の量が白内障の進行とともに増大することが分かった(図1(B))。水晶体タンパク質のチロシン残基のいくつかがタンパク質に埋まった状態から露出した状態に変化することも明らかにした(図2)。40年も前に生体組織中の水の変動やタンパク質残基の微環境変化を丸ごとあるがままの水晶体で非破壊でラマン分光法で捉えることができたというで、非常に注目を集めた。

図1 ラット水晶体核部分のラマンスペクトルの4000-2800 cm-1の領域の加齢に伴うスペクトル変化(生後17日、12週、13か月)。Y. Ozaki, et al. J. Biol. Chem., 262, 15545 (1987). (B) 糖尿病性白内障の進行に伴う同じ領域のスペクトル変化。Y. Ozaki, et al. Appl. Spectrosc. 41, 597-605 (1987).

図2 ラット(A)正常水晶体と(B)白内障水晶体の加齢に伴うラマンスペクトルの変化(チロシンダブレットの領域)。白内障形成の場合は855と832 cm-1のチロシンダブレットの強度比が変化する。(A) Y. Ozaki, et al. J. Biol. Chem., 262, 15545-15551 (1987),(B) Y. Ozaki, et al. Appl. Spectrosc. 41, 597-605 (1987).

関学における研究(1990年代)

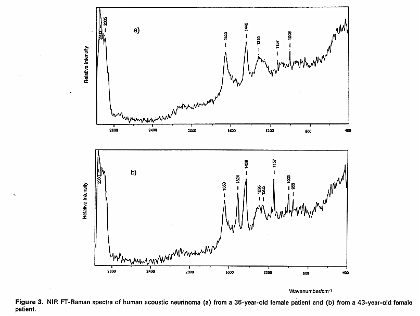

1990年代前半に慈恵医大の水野らとともに近赤外励起ラマン分光法をいち早くがん組織の研究に応用し、蛍光の妨害のほとんどないがん組織(脳腫瘍)のスペクトル測定に成功した。

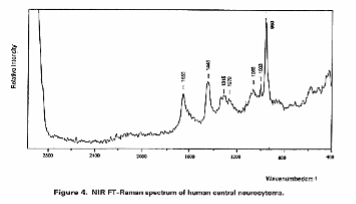

グリア細胞腫のスペクトルでは多糖類によるバンドがかなり強くなっているが見られた。また神経細胞腫のスペクトルではヒドロキシアパタイトのバンドが960 cm-1に強く観測され(図3(c))、石灰化物質の沈着が確認された。聴神経鞘腫ではカロテノイドのバンドを示すものもあった(図3(b))。これらの研究は、ラマン分光法を用いたがん組織の研究の先駆けの一つである。

図3がん組織のラマンスペクトルの例 (a) 聴神経鞘腫human acoustic neurinoma (36-year old woman), (b) 聴神経鞘腫human acoustic neurinoma (43-year old woman), (c) 神経細胞腫human central neurocytoma.

関学における研究(2000年以降)

石垣らはラマン分光法の食道がんの早期発見に関係したがん診断への応用で注目を集める研究成果を発表した(関学佐藤研でもともと行われた研究で、尾崎研でまとめられた)。がんの早期発見では、形態学的変化が現れる前の異常な分子組成変化を検出することが非常に重要に重要である。

食道がんのステージ0, 1のがん組織のラマンスペクトルでは、t-test, Partial Least Squares Regression (PLSR)などからグリコーゲン、コラーゲン、トリプトファンによるバンドの減少が見られた。スペクトルの解析には、通常のケモメトリックス法のほかにニューラルネットワークの一種であるSelf-Organization Maps (SOMs)なども用いられ、ラマン分光法が初期食道がんの検出に有用であることが示された。

M. Ishigaki, Y. Maeda, A. Taketani, B. B. Andriana, R. Ishihara, K. Wongravee, Y. Ozaki, and H. Sato: Analyst, 141, 1027 (2016).

Barman(MIT), Spegazzini(関学尾崎研→MIT Dasariグループ)が中心となり新しいケモメトリックス法のアイデアを用いてラマン分光法を用いた非侵襲血糖値測定の研究を行った。この研究は、MIT-関学共同研究である。

Nicolas Spegazzini, Ishan Barman, Narahara Chari Dingari, Rishikesh Pandey, Jaqueline S. Soares, Yukihiro Ozaki and Ramachandra Rao Dasari: Scientific Reports, 1-7 (2014)

尾崎教授らは関学佐藤、インスブルック大Huckらとともにパラフィンで包埋された口腔がん組織のラマンイメージングを行った。最初に、がん組織切片のスペクトル上のパラフィンのスペクトルの寄与を取り除くための研究を行った。三つの多変量解析法、Independent component analysis (ICA), Partial Least Squares (PLS), Independent Component - Partial Least Square (IC-PLS)を用いてスペクトルからパラフィンのバンドを取り除くことを試みた。詳細の説明は省略するが、三つの方法はほぼ同じレベルでパラフィンの寄与を取り除くことができた。がん組織そのもののスペクトルが多変量解析の影響をほとんど受けないという意味では、PLSとIC-PLSがICAよりも優れていた。

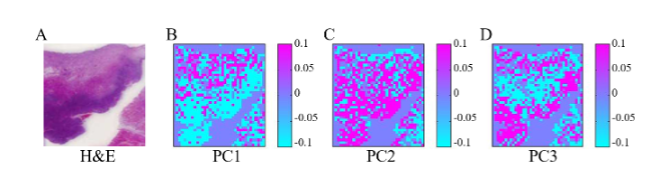

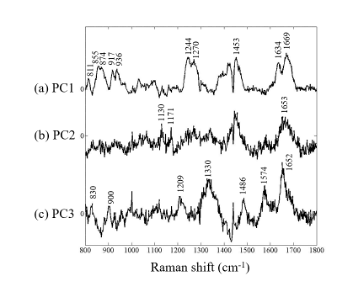

図4はH/E (Hematoxylin & Eosin) 染色した口腔がん組織切片のイメージ、図4B-Dはパラフィンの影響を取り除いたPC1-PC3のスコアで作成したラマンイメージである。ラマンイメージはIC-PLSで処理したラマンスペクトルを用いて作成した。パラフィンを除去したスペクトルはPCAを用いて解析された。図4B-Dのイメージは、がん部分と良性部分をはっきりと分けている。図5(a),(b),(c)はがん組織切片のPC1-PC3に対するPCAローディングプロットを示す。いずれのローディングスにおいてもパラフィンの寄与はほとんど見られない。PC1ローディングは主にコラーゲンの寄与からなる(proline, hydroxyprolineのバンドが1378-1234, 874, 917, 855 cm-1に観測される)。 図4BはH&E染色のイメージに非常に近く、組織下部においてがん組織の密度が高くなっていることを見ることができる。コラーゲンの密度は組織の下部において比較的低く(薄い青の部分)、上部で高い(ピンクの部分)。PC2, PC3ローディングはそれぞれ主にタンパク質とDNAの寄与を表す。図4DではDNAが組織下部に多いことを示す。このようにパラフィン包埋切片でもスペクトル処理をうまく行うことによってがん組織のラマンイメージングが行えることが明らかになった。

図4;H&E (Hematoxylin & Eosin) 染色した口腔がん組織切片のイメージ、B,C,D;PC1-3のスコアで作成したラマンイメージ。15)ラマンイメージはIC-PLSで処理したラマンスペクトルを用いて作成した。

図5(a),(b),(c)がん組織切片のPC1-3に対するPCAローディングプロット。

Phiranuphon Meksiarun, Mika Ishigaki, Verena A.C. Huck-Pezzei, Christian W. Huck, Kanet Wongravee, Hidetoshi Sato and Yukihiro Ozaki, Scientific Reports | 7:44890 | DOI: 10.1038/srep44890 (2017).

石垣らはラマン分光法の生物学への応用研究に力を入れた。その一つとしてラマン分光法を卵質評価に応用することを試みた。非破壊、非染色に生体を分析できるラマン分光法を卵質評価に応用することができれば、生体分子組成情報に基づいた新たな卵質評価手法の開発に繋がると期待される。

石垣らは排卵誘起ホルモン(hCG)投与後マウス卵子のラマン測定を行い、成熟に伴う卵内物質の変化を分析した。その結果、受精・発生能力の高い卵子では、リン酸濃度が高く、タンパク質がよりリン酸化している可能性が示され、リン酸が非破壊的に卵成熟を判別するバイオマーカーの候補となることが分かった。また、過熟胚(24h)では脂質の相対濃度が高くなっており、卵子過熟に伴う脂質代謝異常検出にも成功した。この研究は石垣らが島根大で引き続き行っている。

M. Ishigaki, Y. Hoshino, and Y. Ozaki, Analyst, 144, 1517 (2019).

表面増強ラマン散乱 (SERS)/チップ増強ラマン散乱 (TERS)

関西学院大学における表面増強ラマン散乱 (SERS)研究の歴史

関西学院大学におけるSERS研究は、尾崎教授の前任者である山田晴河教授によって1970年代後半から始まった。 SERSはまもなくその発見50年を迎えるが、関学のSERSの歴史もそれに近い。山田教授はもともと微量表面吸着種の共鳴ラマン散乱の研究で顕著な成果を挙げていた。山田教授のSERSの研究はその研究に端を発する[1]。山田教授はSERSの機構解明の研究において、Charge transfer 機構の重要性について論じた。半導体表面からの増強ラマン散乱を世界に先んじて観測したのも山田教授である[2]。これらの研究は今日でも非常に高く評価されている。山田教授は表面増強赤外分光 (Surface-enhanced Infrared Absorption (SEIRA)) においても先駆的な業績を挙げた[3]。

[1] H. Yamada, K. Toba, Y. Nakao, “SERS of pyridine and picolines adsorbed on Ag island films”, in Vibrations at Surfaces, A. M. Bradshaw and H. Conrad eds, Elsevier, 1987, Part B, p.113. 山田晴河「吸着分子種の振動スペクトル」赤外・ラマン・振動 [II], 化学の領域、増刊140号, p.1-10.

[2] H. Yamada, Y. Yamamoto, Chem. Phys. Lett. 77, 520 (1981).

[3] Y. Nakao, H. Yamada, “Enhanced infrared ATR spectra of surface layers using metal films”, in Vibrations at Surfaces, A. M. Bradshaw and H. Conrad eds, Elsevier, 1987, Part B, p.189.

山田教授は1982年、「レーザーラマン分光による表面現象の研究」で第2回猿橋賞を受賞した。また1984年、国際シンポジウム「固体表面吸着種の分光学的研究」を関学セミナーハウス(三田)で開催した。1988年逝去され、1989年尾崎教授がその研究室を引き継いだ。

山田教授の業績については以下の書に詳しい;光と夢―山田晴河教授をしのぶ、山田晴河研究室同窓会編 (1989年)

1990年代の尾崎研究室のSERS研究

尾崎教授は1989年に尾崎研究室を立ち上げたが、SERSの経験がなかったため、SERS研究を始めるのに数年かかった。SERS研究を始めたのは、1990年代半ばであった。尾崎研究室の最初のSERS研究は、京都第一科学(現、アークレイ)のDou(現上海交通大学教授)らとの共同研究によるもので、Douらは酵素反応生成物の ”indirect SERS”を用いて酵素イムノアッセイの研究を行った (Dou, et al. Anal. Chem. 69,1492,1997)。”indirect SERS” は当時としてはかなり珍しもので、Google scholarでは200回近い引用がある。続いて彼らは、PCRによって増幅された二本鎖DNAの定量分析にSERSを用いた (Dou et al. Appl. Optics, 37,759,1998)。当時、SERSを用いたDNAの研究はかなり珍しいものであった。これらの研究は後述するその後の尾崎研究室のSERSの生命科学への応用の研究につながった。

2000年以降の尾崎研究室のSERS研究

2001年に伊藤が尾崎研究室に加わって以降、尾崎研究室のSERS研究は大きく発展するが、その前後の重要な研究として、田中丈らによる銀や金のコロイドに吸着したo-, m-, and p-nitroaniline のSERSとDFT計算の研究がある。当時としてはSERSに関連したDFT計算は新規性が高かった。(t. Tanaka et al. J. Mol. Struct., 661-662, 437-449 (2003)). さらに、X. Liは、Zhao(中国吉林大)ら尾崎らとともに新しいSERS基板(自己組織化した金属コロイドフィルムなど)を次々と開発し、注目を集めた。(X. Li et al. Langmuir, 19, 4285-4290 (2003). X. Li et al. Langmuir, 20, 1298-1304 (2004)). 前者は230回以上、後者も150回以上引用されている。

SERSの機構に関する研究

ナノスケールの金属構造に光を照射すると、金属中に存在する自由電子の集団振動(局在表面プラズモン)が励振され、回折限界を超えるナノ空間に光を捕集・局在させることができる。このプラズモン局在場は、光と分子の相互作用を著しく増強し、1分子レベルからのラマン散乱光も測定可能になる。

また、操作性の高い金属ナノチップ先端に生じるプラズモン場によるラマン散乱増強【チップ増強ラマン散乱(Tip Enhanced Raman Scattering: TERS)】を使う事により、ナノの空間分解能で分子情報と形状イメージを同時測定することができる。

しかしながら、プラズモンによるラマン増強は解っていないことが多かった。そこで尾崎研究室では、伊藤らが中心になり、SERS現象のメカニズム解明およびSERSの新しい可能性探求に取り組んだ。また、TERSを使ってナノサイズの機能性マテリアルの特性を高空間分解能で明らかにする研究も行った。

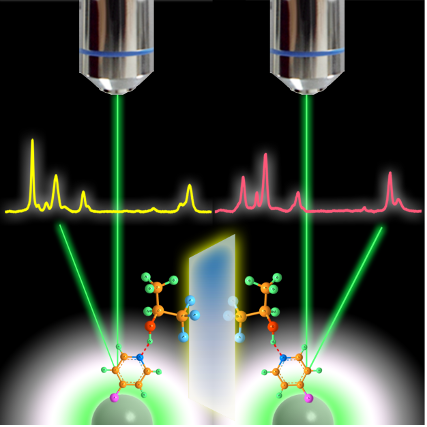

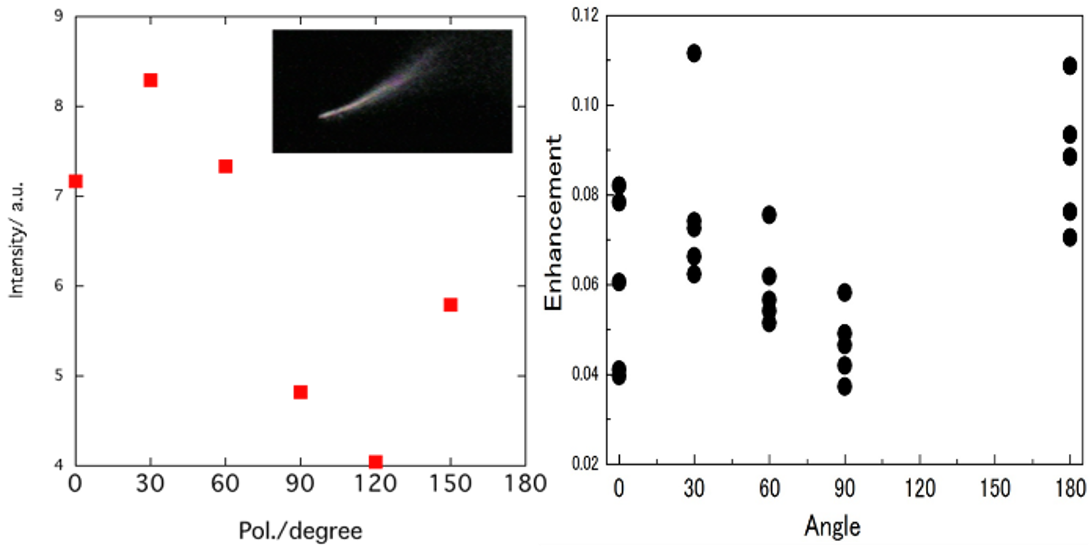

単一銀ナノ粒子測定によるSERSメカニズムの定量的解析 (伊藤ら)

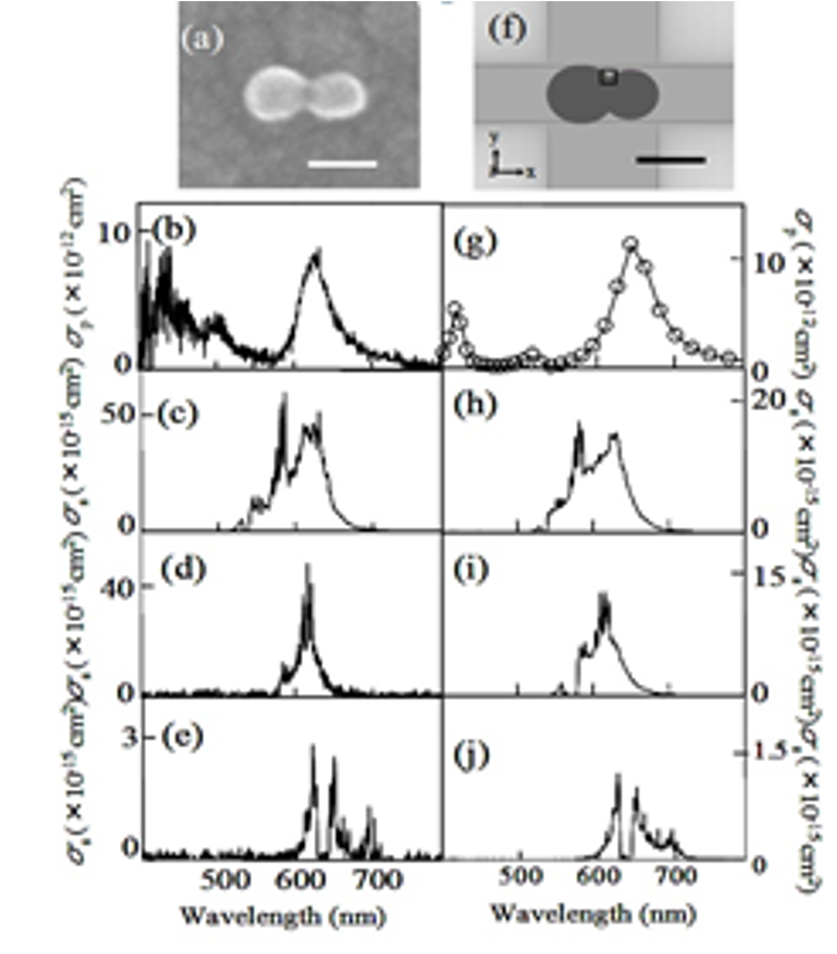

SERSでは、わずか分子1個からのラマン散乱の測定ができるので、SERSは基礎研究からも応用からも“夢の分光法”と言える。しかしこれまでSERSによるラマン散乱の増強のメカニズムが明らかでなかった。伊藤らは、分子種に依存しない普遍的な理論として電磁増強理論に着目し、その実証研究を行った。ラマン遷移は光励起遷移とラマン放射遷移の二つから構成される。それぞれの遷移では空間と分子は光子の受け渡しを行う。電磁増強とは空間の光子の状態密度を大きくしてこの受け渡しの効率を上げることである。金や銀ナノ粒子のプラズモン(伝導電子の集団振動)は高い伝導電子密度と長い集団振動時間のために、光子の非常に大きな状態密度向上効果をもたらし、その結果、ラマン遷移確率が増大する。これが電磁増強理論である。ところでプラズモン共鳴の波長、スペクトル形状、偏光特性などはナノ粒子のサイズや形状に依存して大きく変化する。したがって、従来の集団ナノ粒子系を用いたSERSの実験に基づく増強原理検証の研究では、増強の原因 (プラズモン共鳴) が平均化され、増強の結果(SERS)との関係を直接捉えることができない。

図1 (a) 銀ナノ粒子2量体のSEMイメージ、(b) 実験的に測定されたプラズモン共鳴スペクトル、(c)-(e), 一個の2量体について三つの励起波長(532, 561, 633 nm)で測定したローダミンのSERSスペクトル、(f) 計算に用いた銀ナノ粒子2量体、(g) 計算されたプラズモン共鳴スペクトル、 (h)-(j) 計算で再現されたSERSスペクトル

伊藤らは、プラズモン共鳴を平均化することなく、単一分子を用いて電磁増強理論の検証が可能だとの着想を得た。そのため単一のナノ粒子2量体の電子顕微鏡測定、プラズモン共鳴測定、SERS測定が可能な実験装置系を構築し、多くの2量体のSEMイメージ、プラズモン共鳴スペクトル、SERSスペクトルを測定した。つぎに実験結果を計算条件としてSERSの再現を電磁解析計算 (有限差分時間領域法(FDTD)法) で行った(図1)。具体的には実験的に観測されたプラズモン共鳴を計算で再現し、再現したプラズモン共鳴から状態密度向上効果を導き、SERSスペクトルを算出した。この算出されたSERSスペクトルと実験で得られたSERSスペクトルとを比較することで電磁増強効果の定量的検証を行った。

図1を用いて検証結果を説明する。実験と計算に用いた銀ナノ粒子2量体をそれぞれ図1(a)と1(f)に示す。SERSを引き起こしているプラズモン共鳴は、実験と計算 (図1(b)と1(g)) とでよく一致した。図1(c)-1(e)は、1つの2量体について3つの励起波長 (532, 561, 633nm) で測定したローダミンのSERSスペクトルである。図1(h)-1(j)は計算で再現されたSERSスペクトルである。実験のSERSスペクトルの励起波長依存性が計算によって見事に再現されているのが分かる。たとえば、532nm励起においてはSERSの基本音 (~560 nm)と禁制である倍音 (~630 nm)が似た強度となっている興味深い現象を再現している (図1(c)と1(h))。さらに633 nm励起においては、アンチストークス側のSERSバンド強度がストークス側のSERSバンド強度を超えるという異常現象を再現している (図1(e)と1(j))。以上のように伊藤らは電磁増強効果がSERS発現において支配的であることを実証した。これらの研究結果は、プラズモンを利用することで金属ナノ構造近傍の分子を孤立状態の時と比べて最大で10桁程度効率的に光と相互作用させることができることを意味する。したがって本研究は、適切なプラズモン共鳴条件を設定すれば、光の回折限界を超えた普遍的な超高感度測定ツールや超高効率光反応場を創生できることを示した。この研究は1970年代から40年あまり続いたSERSの増強メカニズムの研究を飛躍的に発展させたものとして国際的に非常に高く評価されている。またこの分野の基礎研究のみならず、応用に大きなインパクトを与えた。

[1] T. Itoh, Y. S. Yamamoto, Y. Ozaki, Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 3904.

[2] Y. S. Yamamoto, Y. Ozaki, T. Itoh, J. Photochem. Photobio. C, 2014, 21, 81. 126.

[3] T. Itoh, K. Hashimoto, and Y. Ozaki, Appl. Phys. Lett. 2003, 83, 2274.

[4] T. Itoh, Y. Kikkawa, K. Yoshida, K. Hashimoto, V. Biju, M. Ishikawa, Y. Ozaki, J. Photochem. Photobio. A, 2006, 183, 322.

[5] T. Itoh, V. Biju, M. Ishikawa, Y. Kikkawa, K. Hashimoto, A. Ikehata, Y. Ozaki, J. Chem. Phys., 2006, 124, 134708.

[6] K. Yoshida, T. Itoh, V. Biju, M. Ishikawa, Y. Ozaki, Phys. Rev. B, 2009, 79, 085419.

[7] K. Yoshida, T. Itoh, H. Tamaru, V. Biju, M. Ishikawa, Y. Ozaki, Phys. Rev. B, 81, 2010, 115406.

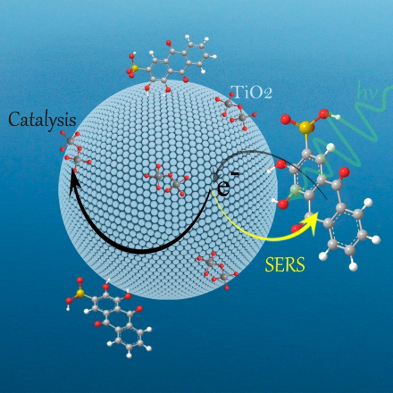

半導体励起増強ラマン散乱 (Jiら)

尾崎教授らは電磁場増強理論のみならず、化学増強機構(Charge-transfer (CT)機構)や半導体励起表面増強ラマン散乱の機構と応用の研究でも注目すべき業績を挙げている。JiらはZnOの増強ラマン散乱をMie共鳴とCharge-transfer (CT)のsynergetic 効果で説明した。彼らは、Mie共鳴が半導体のSERS電磁増強メカニズムをモデル化するための首尾一貫した骨組みを与えることを示した。彼らはサブミクロンサイズの球状ZnO超格子が著しいラマン散乱の増強を示すことを見出した。Mie散乱はZnO超格子の二次構造によって強く励起され、SERS増強の電磁増強寄与を導く。一方、ZnOのナノ結晶の主構造に起因するCT機構もSERSシグナルの増強に貢献する。このようにJiらは、山田教授が1981年に報告した半導体増強ラマン散乱のメカニズムの解明に40年近くの年月を経て成功した。半導体励起増強ラマン散乱は応用面から考えると、感度は通常のSERSに比べれば低いが(非共鳴分子で105程度)、再現性などについては優れている。SERSの機構を電磁場増強理論と化学増強理論の両面から研究しているグループは世界的に見ても珍しい。

[1] W. Ji et al. Chem. Sci. 2014, 6, 342.

[2] L. Li et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14452 (cover article, top 5% VIP paper).

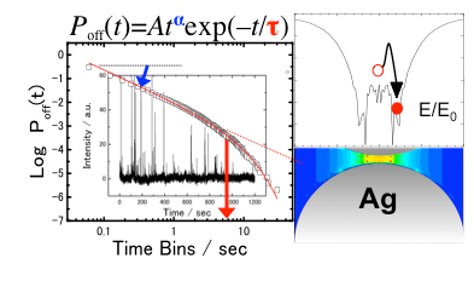

SERS明滅現象に関する研究(北濱ら)

SERSでは、金・銀ナノ微粒子上の局在表面プラズモン共鳴による増強電磁場でラマン散乱効率が1012倍にも増加して、単一分子振動分光も可能になる。しかし単一分子レベルでは、SERS光のランダムな明滅やスペクトルの揺動が観測されて対象分子の分析を阻害する。明滅の時間間隔とその頻度が明状態では冪乗則に従うが暗状態ではそこからずれるという、単一量子ドットでの蛍光明滅とは正反対の特徴を見いだした。これは、量子ドットの暗状態は励起電子が表面欠陥にトラップされている時に起こるのに対して、SERSでは同様に吸着分子がナノ粒子2量体の間隙にトラップされた時には明状態になるためと考えられる。また、冪乗則からのずれは、量子ドットの場合は電荷分離によって起きる暗状態と明状態の間のエネルギー障壁を素早く超えることが原因であるが、SERSの場合はそのエネルギー障壁が周期的なプラズモン増強電磁場の存在による光トラッピングが原因と結論した(図2)。ちなみに、この周期的なプラズモン増強場は、後に実験により存在が確認され、その励起波長依存性は冪乗則からのずれの振る舞いと一致した。また、明状態での冪乗則の冪指数がプラズモン共鳴による増強電磁場の広さや深さに影響されている事を突き止めた一方、情報を得ることが困難であったSERS暗状態(間隙以外のナノ微粒子表面上)での分子の挙動が冪指数から得られる事を明らかにした。さらに、冪乗則からのずれの原因である、常温での液体-固体界面における単一分子に対する光トラッピングがプラズモン増強電磁場によって実際に起きていることを超解像イメージングから突き止めた。

[1] Y. Kitahama et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 13, pp7439–7448 (2011).

[2] Y. Kitahama et al., J. Phys. Chem. C 117, pp9397–9403 (2013).

[3] Y. Kitahama et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 17, pp21204—21210 (2015)

[4] Y. Kitahama et al., J. Phys. Chem. C 123, pp18001—18006 (2019)

SERSを用いたラベルフリー間接イムノアッセイやラベルフリータンパク質検出

尾崎らはHanらとともにSERSを用いた生体分子の超高感度分析の研究を行った。尾崎らのこの方面の研究の特色は、SERSの機構解明の研究に裏打ちされた高感度生体分光分析であるということである。これまで提案した方法は、ラマンラベルフリーのものとラマンラベルを用いたものに分けられる。前者の代表は、”Western SERS”と呼ばれるもので、タンパク質分析でよく知られるWestern blot法とSERSを組み合わせたものである。”Western SERS”法は、タンパク質電気泳動、Western blot、銀コロイド染色、SERS測定からなる。まずタンパクを分けて銀染色し、最後にSERSを測定するというもので、非常に簡単でしかも超高感度である。

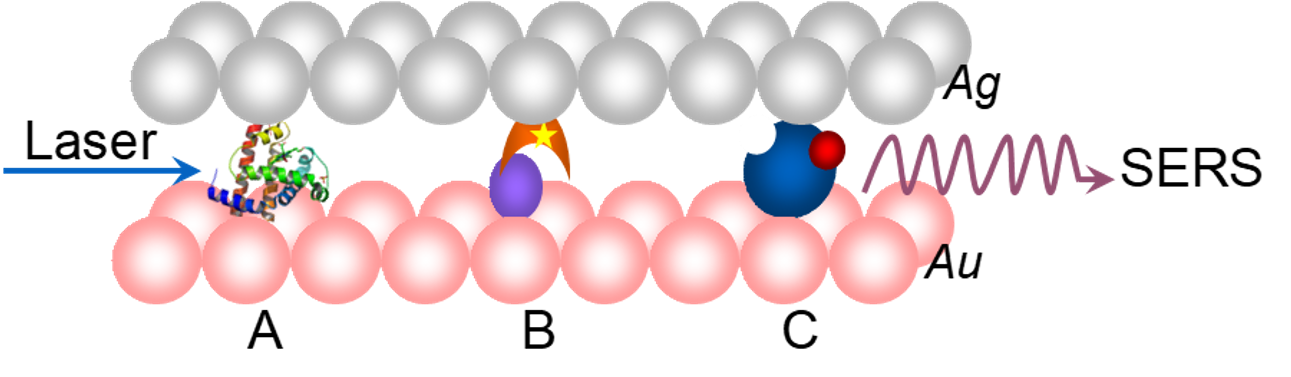

Hanらは図3に示すような金銀サンドイッチ法を提案した。この方法は、一方の層が金ナノ粒子、もう一方が銀ナノ粒子からなり、タンパク質が真ん中に存在するサンドイッチ型の基板を用いる。本提案ではサンドイッチ構造をとることにより、タンパク質の配向やタンパク質と基板との相互作用を安定させ、再現性の向上を狙っている。またlayer-by-layer構造に基づくこの構造は、無数のいわゆるSERS活性な“hot spot”を作り出すので、超高感度分析に向いている。さらに一方に銀ナノ粒子を用いる事により高感度化を、一方に金ナノ粒子を用いることにより安定化を実現している。この方法は、タンパク質の同定、イムノアッセイ、drug screeningなど幅広いタンパク質分析に応用できる。

図3 金銀サンドイッチ法

HanらはさらにAvidinで誘起されたSERS基板を用いるラベルフリー、間接イムノアッセイ法を開発した。彼女らは、アビジン凝集銀コロイドを用いたSERS基板ラベルフリー免疫測定法のために、簡便で効果的なプロトコールを提案した。銀ナノ粒子は強い静電気によるアビジンとの相互作用により凝集し、続いて、ビオチン接合したタンパク質が、ビオチン-アビジン生体特異性認識によって銀凝集体に付着する。SERSが特に吸着質の最初の層とその配向性に対して敏感であるため、我々は、抗原が関与する前後のSERSスペクトルの差異が、溶液中のアビジン凝集銀ナノ粒子におけるタンパク質-タンパク質結合を検出するのに用いられるであろうと推測した。このプロトコールで最も重要な点は銀ナノ粒子の凝集であるとまた、銀表面に付着する抗体の配向である。これらにより、抗原(10-10 M human IgG)と、より生体適合性のあるタンパク質吸着を、直接金属表面に付着させた時に比べて非常に高感度に検出が可能になった。

[1] (a) X.-X. Han, B. Zhao, Y. Ozaki, Anal. Bioanal. Chem. 2009, 394, 1719. (b) X.-X. Han, B. Zhao, Y. Ozaki, Trends, Anal. Chem. 2012, 38, 67.

[2] X. X. Han et al. Anal. Chem. 80, 2799-2804, (2008).

[3] X. X. Han et al. Anal. Chem. 81, 3350-3355 (2009).

[4] X. X. Han et al. Small, 7, 316-320 (2011).

Charge transfer-SERS分光法を用いたキラル分子のエナンチオマー選択的識別 (Wangら)

エナンチオマー選択的識別の研究は化学、生命科学、薬学などの幅広い分野において非常に注目されている。キラル分子のエナンチオマー同士で特性が著しく異なることも多く、エナンチオマーの片方が薬になって他方が毒になるといったケースもある。尾崎研究室では、Yue Wangらが中心となり、CT-SERSを用いて、様々なキラル分子に対して一般性が高く、効率的かつラベルフリーなエナンチオ選択的識別を実現した。キラルセレクター分子の相対的なSERS強度は、その周辺分子のエナンチオマーに強く依存する。これは、エナンチオマーがセレクター分子との分子間水素結合により異なる配向状態を形成し、その結果、セレクター分子の異なるCT状態が生じるためである。この研究は、従来に無いエナンチオセンシング戦略に向けた新しい道を切り開くものである。

[1] Y. Wang et al., Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014), DOI: 10.1002/anie.201407642

[2] Y. Wang et al., Angew. Chem. Int. Ed. (2020) 59, 19079-19086.

半導体励起増強ラマン散乱を用いた新しい金属イオンのSERS感知プラットホーム(Jiら)

半導体物質はSERS活性基板として様々な分野へSERS技術を用いるために応用されている。Jiらは、半導体の光学特性と触媒特性に基づいた金属イオン検出のための新しい “ターン・オフ” SERS戦略を報告した。この研究は、水中のクロム(VI)の同定のための半導体励起増強ラマン散乱に基づいた分析である。この研究は化学増強の寄与に基づく半導体増強ラマン分光法を用いた実現可能な応用法を提供している。

[1] W. Ji et al. Chem. Sci., 2014, 6, 342.

[2] W. Ji et al. J. Raman. Spectrosc. 2020, DOI:10.1002/jrs.5975.

そのほかの研究

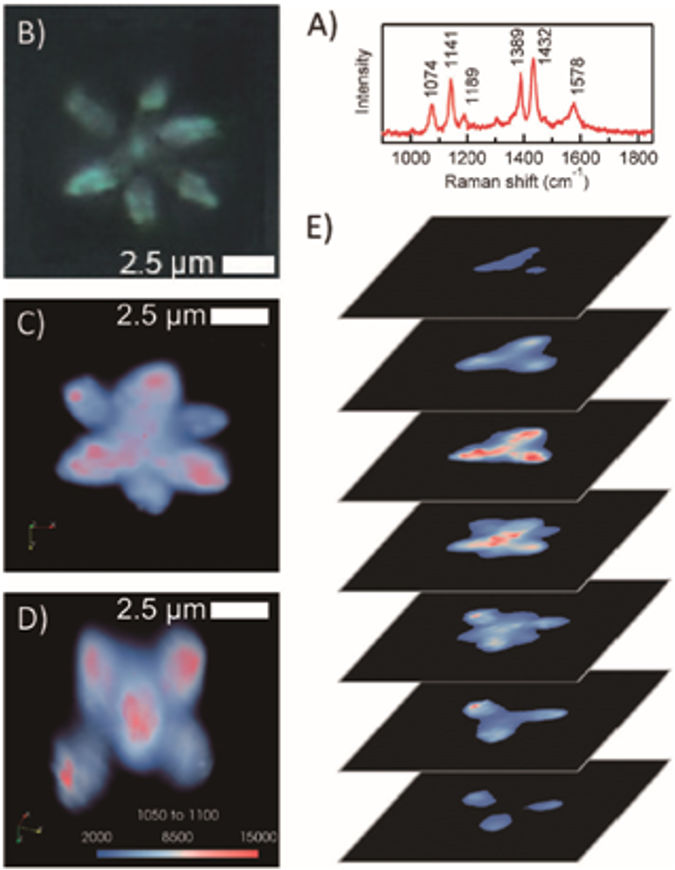

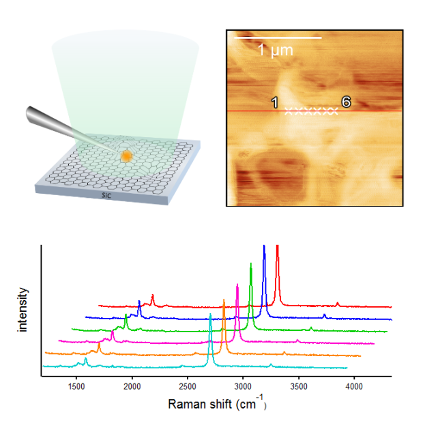

尾崎らはこの10数年ばかりの間に上記の研究のほかに様々なSERSの応用研究を行った。たとえば近接場光還元で作製した銀ナノ粒子からのSERS測定[1]、ポリマーフィルムの三次元SERSイメージング[2]、光トラッピングと同時に起きる表面増強ハイパーラマン散乱測定[3]、色素増感太陽電池におけるCT遷移の研究[4]、酵素に似た性質を示す機能性ナノ物質のSERS センシングへの応用[5]などを報告している。図5はSERS によるポリマーフィルムの三次元イメージングの例である。

図5 SERSによるポリマーフィルムの三次元イメージングの例

[1] Y. Kitahama, et al., Chem. Commun. 2014, 50, 9693.

[2] S. Vantasin, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 8391.

[3] Y. Kitahama, et al., Analyst, 2017, 142, 3967

[4] X. Wang, J. Phys. Chem. C. 2018, 122, 12748.

[5] W. Song, J. Materials. Chem. 2019, 7, 850.

チップ増強ラマン散乱の研究

尾崎教授らはまたTERSの研究でも大きな貢献をしている。TERSの基礎研究のほかに、例えば、TERSを用いた固液界面におけるナノスケールでのpHプロファイル測定、TERSを用いたグラフェンやポリマーナノコンポジットの研究、さらにTERSを用いた光学異性体判別の研究などが注目を集めている。また超高真空、極低温下でのTERS測定装置を開発し、それを用いてグラフェンの構造、物性研究を行いつつある。

TERSの基礎研究(北濱ら)

TERSの増強度はチップに大きく依存している上に、再現性の乏しさもチップの変化が原因と考えられている。そこでSERSの場合と同様に、実験的に観測されたプラズモン共鳴スペクトルから増強度を導いてTERSスペクトルを算出し、チップ形状からの計算でも再現することで、最適なTERS測定条件やチップの変化を事前に予測することを目指した。まず、暗視野照明という簡便な手法でチップからのプラズモン共鳴スペクトルが測定できることを示した。そのプラズモン共鳴スペクトルの偏光角度依存性がTERS増強度の励起光偏光角度依存性と一致することを確認した。この偏向角依存性は三次元にも拡張できる。また、半無限なチップの特性を取り込んだ計算手法の工夫により、非現実的な計算結果を排除できることを示した。

[1] T. Itoh et al., Appl. Phys. Lett. 108, 021604, (2016).

[2] Y. Kitahama et al., Appl. Phys. Lett. 110, 233104, (2017).

[3] Y. Kitahama et al., Spectrochimica Acta A, 197, 142, (2018).

TERSを用いたエピタキシャルグラフェンの研究 (Vantasinら)

エピタキシャルグラフェンは、SiC表面のSi原子を昇華させ、C原子をグラフェンとして形成させることにより作られるユニークなタイプのグラフェンである。この方法で作られたグラフェンは、欠損が少なく、大面積化も可能であり、電気回路への高い適合性を持つといったデバイス応用に向けた優れた性質を持つ。エピタキシャルグラフェンの特徴の一つは、ナノスケールサイズの歪みにより機能性が大きく変化することであり、歪みを人工的に作製、制御する工学的応用が期待されている。尾崎研究室では、これらの特徴の原因をナノスケールで明らかにするために、TERSを用いた。TERSは、通常のラマン分光法では成し得ないナノメートルスケールで歪みや欠損に関して高い空間分解能で研究が可能である。グラフェンナノ構造についてユニークな情報が得られる方法として注目される。

[1] S. Vantasin et al. J. Phys. Chem. C., 2014, 55, 83118.

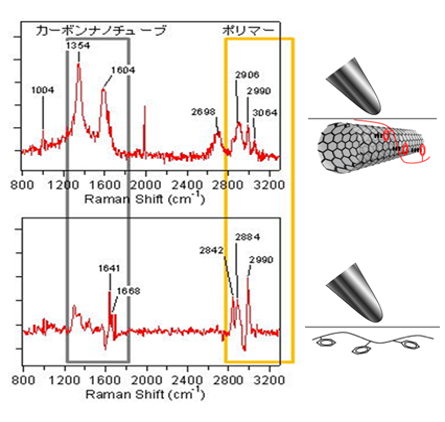

チップ増強ラマン散乱(TERS)を用いたポリマーナノコンポジットの局所構造に関する研究(鈴木ら)

ポリマーナノコンポジットとは、ポリマーにフィラーと呼ばれるナノ物質を混合してポリマーの特性を改善したもので、これからの機能性高分子材料として多方面での応用展開が期待されている。しかしながら、相互作用しているポリマー・フィラー界面は極微小領域であるため、通常のラマン測定では相互作用領域のシグナルが平均化され、的確に捉えることができなかった。鈴木らは、ナノメートルオーダーの空間分解能を持つTERSを利用することで、ナノコンポジット界面からのみのスペクトルを選択的に測定することに成功した。これまで当研究グループでは、ベンゼン環を有するポリマー(styrene-butadiene rubber (SBR))についてポリマーとカーボンナノチューブとの間でπ-π相互作用が起こり、カーボンナノチューブに沿うような形でフェニル基の配向が変化することがわかっている。

[1] T. Suzuki et al., J. Phys. Chem. C 117, pp1436–1440 (2013).

溶液TERS

準備中

TERSを用いたキラル分子のエナンチオマー選択的識別 (Wangら)

準備中

その他(ラマン分光法の基礎)

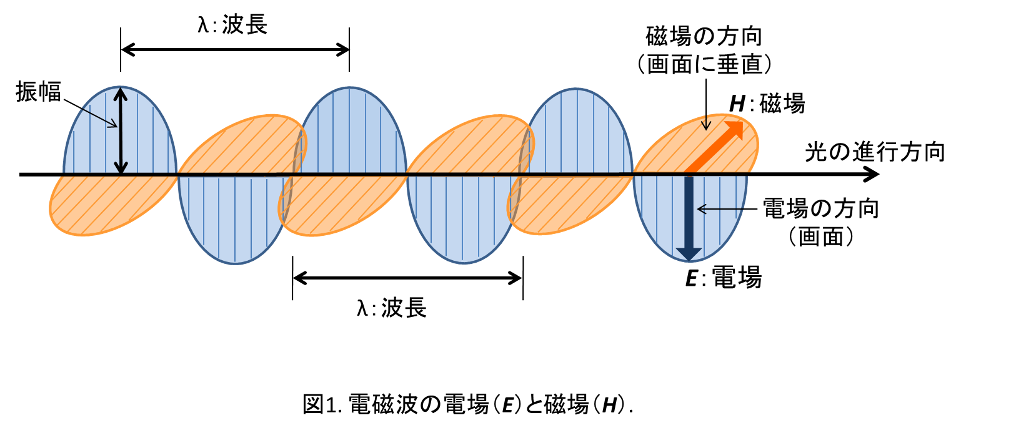

1.光の吸収

光は粒子としての性質と波としての性質のいずれも持ち合わせている。光は図1に示すようにその進行方向に垂直に電場(E)と磁場(H)を持ち、EとHの方向を互いに直角に保ちながら+と-が同位相で変化する。このような電場と磁場の波を電磁波という。この電磁波の挙動はマクスウェル方程式(Maxwell equation)によって記述される。

光が物質に当たると、その一部は透過し残りは吸収または散乱される。光の吸収の度合いを波長ごとに定量的に測定することで、溶液の濃度や様々な化合物の検定を行うことができる。光は粒子としての性質と波としての性質の両方を兼ね備えている。振動数\(\nu\)の光の波束はエネルギー\(h\)の光量子と等価である。ここで\(h\)はプランク定数を表す。プランク定数と光の波長λとの間には(1)式の関係がある。

\begin{equation} \nu = \frac{c}{\lambda} \end{equation}

ここで\(c\)は光速である。(1)式の\(\nu\)の単位はHz[\(s^{-1}\)]であるが、ラマン分光法ではそれを\(c\)で割った波数[\(cm^{-1}\)]を単位として用いる。これは、式(2)で表されるように1 cmあたりに含まれる波の数である。

\begin{equation} \tilde{\nu} = \frac{\nu}{c} = \frac{1}{\lambda} \end{equation}

物質に光が吸収されると、分子内の電子のエネルギー、振動エネルギーや回転エネルギーが励起される。

2.光の散乱

分子は光を吸収する以外に散乱もする。物質に振動数\(\nu_{1}\)の光を入射すると、入射光と同じ振動数の光が散乱される。これをレイリー散乱(Rayleigh scattering)という。物質からの散乱光をプリズムで分光すると、入射光とは異なる波長の弱い光が認められる。散乱光のスペクトル線を整理すると、\(\nu_{i}\), \(\nu_{i} \pm \nu_{1} \),\(\nu_{i} \pm \nu_{2} \),…のような関係が成立することがわかる。

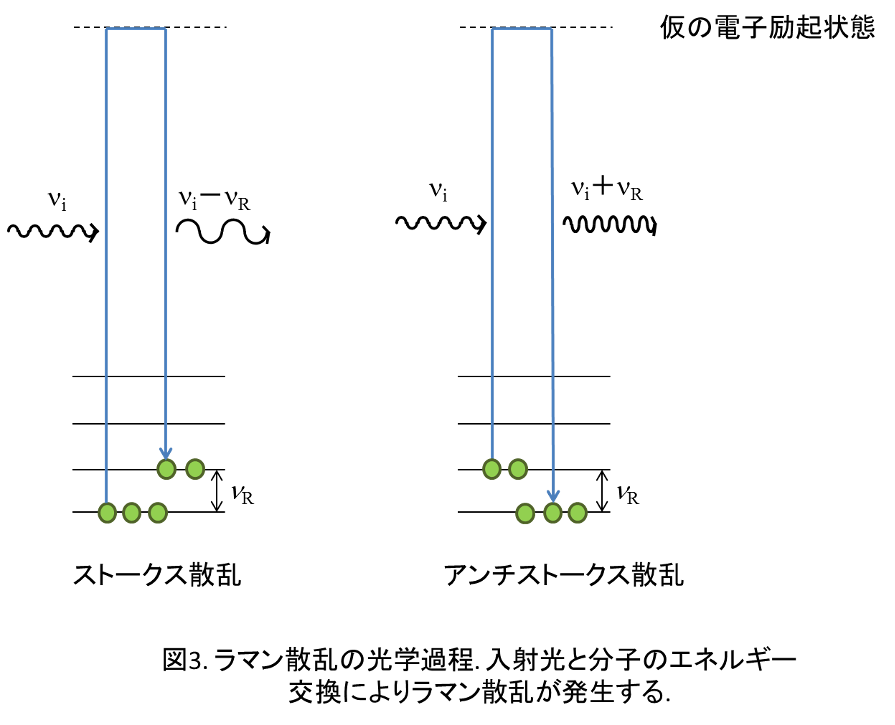

\(\nu_{i} \pm \nu_{R} \)(\(\nu_{R} > 0\))を与える光散乱をラマン散乱(Raman scattering)という。入射光よりも波長の長くなったラマン散乱(\(\nu_{i} - \nu_{R} \),)をストークス(Stokes)散乱、波長の短くなったラマン散乱(\(\nu_{i} + \nu_{R} \),)をアンチストークス(Anti-Stokes)散乱と呼ぶ。図2に分子による光の散乱の概念図を示している。

ストークス光、アンチストークス光のいずれも、入射光と分子がエネルギー交換したために発生したと考えることができる。普通の可視光を用いたラマン散乱では、入射光のエネルギーは電子励起には足りないため分子は瞬時、仮の高エネルギー状態に励起され、すぐに元の準位に戻る。この時最初より振動エネルギー準位の高い状態に落ちてくると、その分だけ振動数の少ない光が発生する。逆に最初に振動エネルギーが高い状態にあり、それが散乱後に振動エネルギー準位が低いところに落ちてくると、その分だけ振動数が増えた散乱光が発生する。図3にラマン散乱の光学過程の概念図を示した。

ラマン分光学で重要なのは入射光(\(\nu_{i}\))と散乱光(\(\nu_{i} \pm \nu_{R} \))の振動数の差であるラマンシフト(Raman shift)であり、散乱光自身の振動数ではない。ラマンシフトは物質に固有であり、物質の種々の運動状態に対応するエネルギー準位に関係づけられる量である。

【参考文献】

ラマン分光学入門: 著者 北川貞三, Anthony T. Tu, 発行所 化学同人, 1988年.

ラマン分光法: 著者 濱口宏夫, 平川暁子, 発行所 学会出版センター, 1988年.

- 1. ラマン分光法の医学、生物学への応用

- 1.1 慈恵医大における研究(1981年から1989年)

- 1.2 関学における研究(1990年代)

- 1.3 関学における研究(2000年以降)

- 2. 表面増強ラマン散乱 (SERS)/チップ増強ラマン散乱 (TERS)

- 2.1 関西学院大学における表面増強ラマン散乱 (SERS)研究の歴史

- 2.2 1990年代の尾崎研究室のSERS研究

- 2.3 2000年以降の尾崎研究室のSERS研究

- 2.4 SERSの機構に関する研究

- 2.5 単一銀ナノ粒子測定によるSERSメカニズムの定量的解析 (伊藤ら)

- 2.6 SERS明滅現象に関する研究

- 2.6 半導体励起増強ラマン散乱 (Jiら)

- 2.7 SERS明滅現象に関する研究(北濱ら)

- 2.8 SERSを用いたラベルフリー間接イムノアッセイやラベルフリータンパク質検出

- 2.9 Charge transfer-SERS分光法を用いたキラル分子のエナンチオマー選択的識別 (Wangら)

- 2.10 半導体励起増強ラマン散乱を用いた新しい金属イオンのSERS感知プラットホーム(Jiら)

- 2.11 そのほかの研究

- 2.12 チップ増強ラマン散乱の研究

- 2.13 TERSの基礎研究(北濱ら)

- 2.14 TERSを用いたエピタキシャルグラフェンの研究 (Vantasinら)

- 2.15 チップ増強ラマン散乱(TERS)を用いたポリマーナノコンポジットの局所構造に関する研究(鈴木ら)

- 2.16 溶液TERS

- 2.17 TERSを用いたキラル分子のエナンチオマー選択的識別 (Wangら)

- 3. その他(ラマン分光法の基礎)

- 3.1 光の吸収

- 3.2 光の散乱

目次